對你而言,房屋代表什麼?現代建築之父柯比意(Le Corbusier)早在 20 世紀初期便主張「房屋是居住的機器」(A house is a machine for living in)。他有感於一戰後家中屋頂花草開始自由生長,一個美麗的小花園就此誕生,這使他質疑斜屋頂的功用,進而提倡發揮平屋頂的特性,在〈建築五點〉(Five Points of Architecture)中提出用平坦屋頂打造屋頂花園,以保護房子混凝土結構並創造更多空間,致力於讓居住在擁擠都市的人們有更好的生活環境。

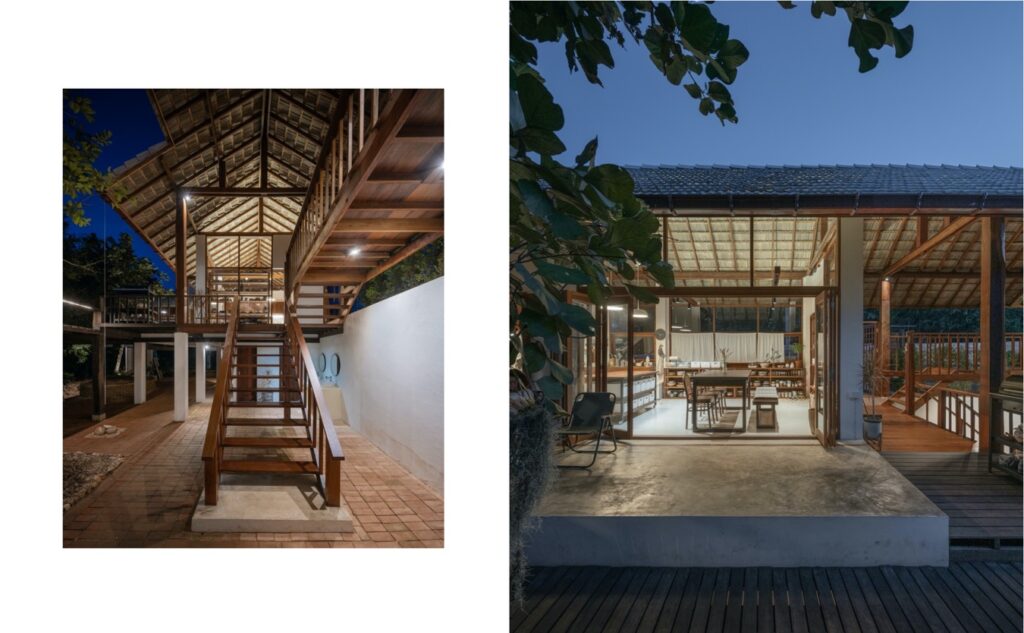

以柯比意的理念延伸,澳洲建築團隊 CplusC Architects + Builders 考量當代環境變化與趨勢,在雪梨一處寧靜的住宅區中,打造一棟帶有縝密設計思想、又巧妙與社區和諧共生的建築——「Welcome to the Jungle House」。這座運用大量回收材料所建造的獨特住宅,直白的命名令人會心一笑,現為建築團隊總監 Clinton Cole 與其家人的居所;設計核心全圍繞著永續、循環、共生與自給自足,不僅設置儲能與回收系統,更規劃出屋頂菜園和魚菜共生系統,揉合成一座街景、自然、花園、食物與能源皆共存共榮的住家。

Photography/ Michael Lassman.

”「氣候變遷的情況必須被扭轉,人類生活的各個層面都必須實現永續發展。柯比意有句名言:『房屋是居住的機器』。而如果我們要在未來 100 年生存,房屋就必須是『維持生命的機器』。」——CplusC Architects + Builders “

建築前身原是一棟位於街角、年久失修的兩層樓建築,坐落於市中心的遺產保護區內,在看似寬廣的 90 平方公尺面積上,卻因建地為三角形而更顯挑戰。為了讓歷史街景得到妥善保護,設計團隊先將老化不穩的部分打掉、加強整體結構,再重現建築原本抹上水泥的灰磚牆面;原本的窗洞鑲上鏽化的框架,新窗洞則鑲上帶有光澤的白色鋼框,在維持不變的基底下,大幅增加外觀的層次與線條感。

建築後方擴建的新空間,外牆鋪上一整面的太陽能板,與原始的建築立面形成鮮明對比,在日照時間能充分獲取足夠陽光,達到有效發電、儲能的作用。底部最畸零的尖角處則作為車庫的出入口,並在緊鄰人行道的立面上安裝淺綠柵欄、種植小型果藤,供社區裡的鄰居自由採摘。

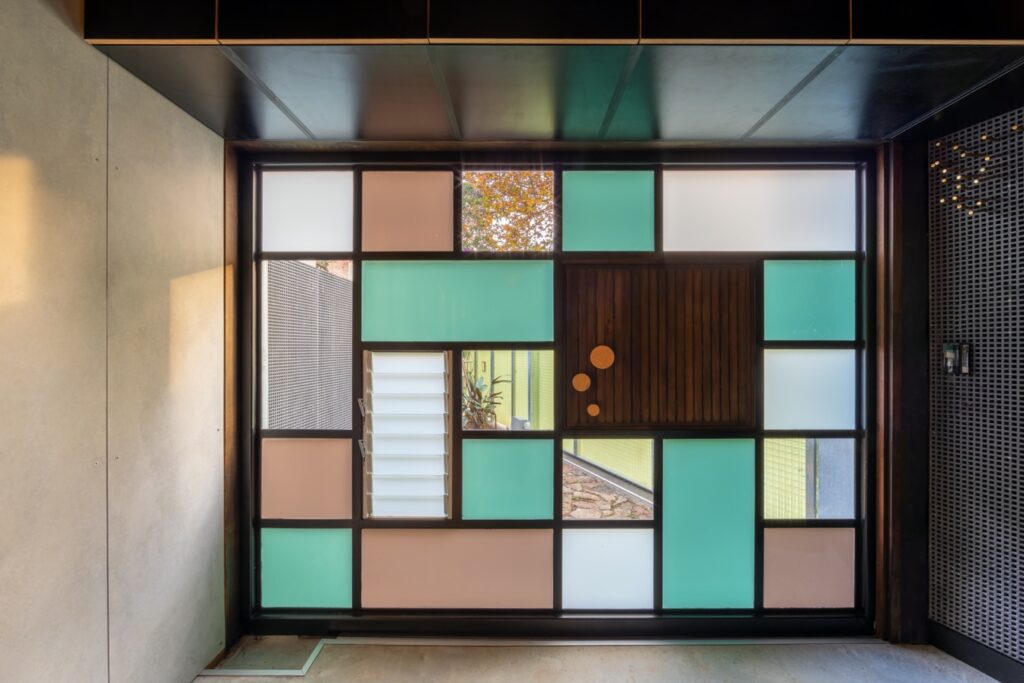

踏入室內,一樓由回收木材打造的螺旋樓梯流暢連結三層樓空間,讓有限的活動範圍獲得最大程度利用,加上每層樓牆面的窗戶,宛如一座採光井。寬敞的玄關安置了一張工作桌,桌旁的木門拉開則是一間可改為客房的小起居室,一扇超大型的木窗是空間亮點,窗戶上另開兩扇小窗,既可保護隱私又能維持室內通風。底部的車庫工作房備有電動車的電池儲能系統,斑斕色彩的車庫門,讓炙熱的戶外日光在室內映射成柔和色澤。

Photography/ Michael Lassman.

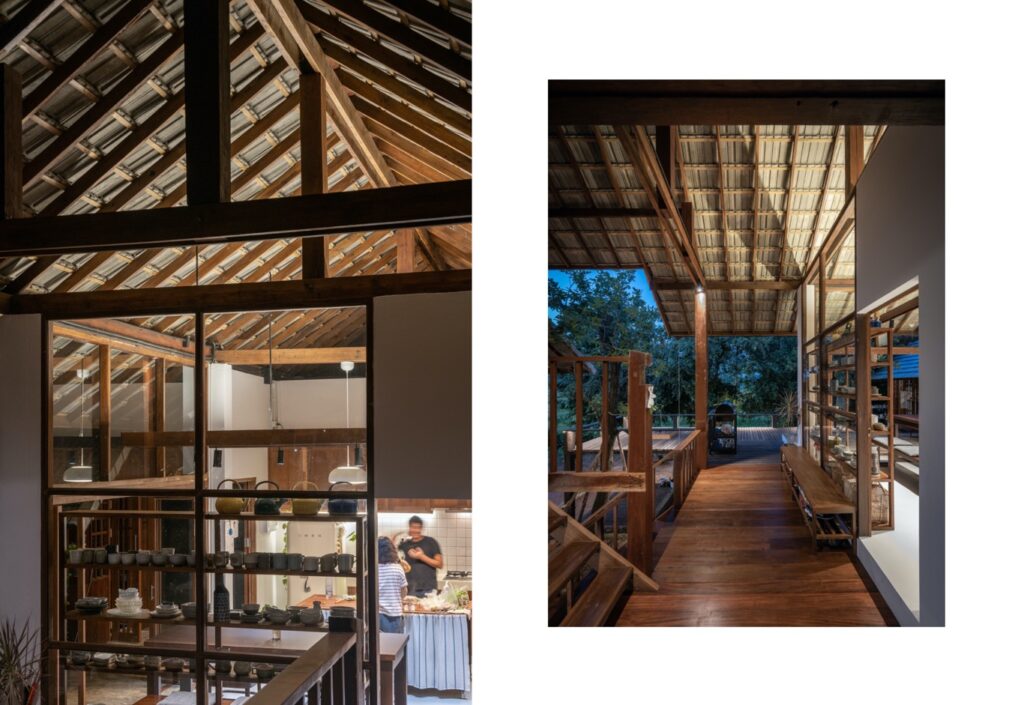

二樓規劃為私人空間如主臥、孩子房與廁浴,客廳、餐廳與廚房則位於三樓,無隔間的開放式格局讓公共起居空間一氣呵成,通透又明亮。考量防曝曬與涼爽通風的必要,CplusC Architects + Builders 在這兩層樓增設以鋼架和木材打造的玻璃窗內牆,在建築原始的混凝土磚牆間闢出縫隙,成了種植各種綠葉植栽的花床,或是養育鱸魚的池塘空間;玻璃窗內牆除了引流、抽取熱空氣、降低炎熱感,也造就室內貼近自然、一片蔥鬱的生活景緻。

位於建築最狹窄區塊的主臥,底部的窗戶和一樓起居室的設計如出一轍,另一扇窗則開在不同方位,讓空間感更顯敞亮。孩子們的睡房相當具有巧思,實為兩間房拼組而成,中間以一扇摺疊木門分隔開來,遊戲時可打開相通,也可獨立為兩間臥室,作為友人來訪過夜時的客房使用。

低矮的座椅具儲物功能,亦是孩子們畫畫、玩耍、閱讀的區域;從座椅往窗外望去,一池鱸魚在長型水池裡緩緩游動——這是建築團隊的特意設計,鱸魚不僅可作為屋主一家自給自足的食物之一,水池的生態環境也提供屋頂農園水果和蔬菜所需的營養,建築極有意識地引導孩子們在生活裡認識、思考並親身接觸循環生態與食物來源。

孩子房外飼養鱸魚的長型水池。Photography/ Michael Lassman.

三樓的起居空間延續著溫潤的木質色調,焦糖色的皮革沙發圍出客廳一隅,兩側落地百葉木窗將日光與內外牆面的花台綠意引入,宛若被茂密的叢林包覆。以回收木材打造的超長型中島作為視覺重點,讓廚房格局放至最大,不僅下廚、料理空間十足餘裕,也兼作大型餐桌,儼然成為凝聚家人的中心。

未經拋光的不鏽鋼、黃銅和鋁製金屬細節,和定調氛圍的混凝土與木材形成對比,隱隱散發的光芒替整體更添豐富的空間表情。一排薄薄的鋼片柱支撐著屋頂,以特定角度與建築邊緣垂直交錯,遮蔽熱辣的午後陽光,也讓室內在夏季能維持通透涼爽。隨著一天的時間流逝,百葉木窗折射出或明亮、或柔和的光線,在地板與牆面繪上深深淺淺的光影。

Photography/ Murray Fredericks & Michael Lassman.

Photography/ Michael Lassman.

後方拉門區隔出戶外陽台,將街區的迷人風景盡收眼底,一張懸掛的鞦韆椅讓欣賞日出日落更多了份趣味。爬上可摺疊的梯子進入屋頂花園,一排排花槽床構築出整個屋頂結構,花槽床底部直接於下方的起居空間中裸露展現,成為廚房與客廳的天花板,營造出些許粗獷的工業風。

”「這座建築不僅僅美麗,還是一處能生產並儲存能源的空間,一種能回收、重複使用自己所產生的廢棄物的建築。」——CplusC Architects + Builders“

一家人在花園裡堆肥廚餘殘渣,在花槽栽種豐富的蔬菜、水果與澳洲原生植物,設計團隊亦導入魚菜共生有機農法,讓植物成為一座天然的過濾雨水裝置,隨管線排進地下集水箱,再循環到二樓的魚池水培系統使用,而魚池廢水也能為菜園進行灌溉。待蔬果收成、植物逐漸抽高、長大,便宛如住宅的綠色頂帽,多種功能整合形成互利共生的循環系統,實現養魚、種菜、自給自足的夢想,也展示出迷人的城市屋頂景觀。

從引入大量的綠植,裝設可調整開闔角度、適度引入氣流與日光的窗戶,再到魚菜共生有機農法的系統設置,CplusC Architects + Builders 以精縝的設計與規劃,讓 Welcome to the Jungle House 悄悄模糊自然與人工的界線,增添日常通透明淨的舒適感,也讓屋主一家落實著城市田園的理想生活,以及與自然循環共享的理念,進而找到沉穩平靜的度日節奏。

Article/ Summer.

Photography/ Murray Fredericks, Michael Lassman & Ryan Ng.

Images Courtesy of CplusC Architects + Builders.

本文轉載自 Polysh Magazine.